【アフガンの地で 中村哲医師からの報告】急襲 おびえる実り

人はあらぬ事態に遭遇して、大きな決断を迫られることがある。7月に始まった駐留外国軍撤退=治安権限移譲の過程で、アフガンは一つの転機を迎えつつある。十数万の兵力で泥沼化した戦は、歯切れの悪い幕を閉じようとしている。転換期の混乱の真っただ中、薄氷を踏む思いで、現地事業は進められている。だが、7月17日に起きた事件は、さすがに心胆を寒からしめた。

その朝は、ダラエヌール渓谷下流の村から来る職員や作業員がほとんどいなかった。村民数千人、女性や子供、老人が近隣の村々やジャララバードに退避し、村の成人男子だけが固唾(かたず)をのんで派手な戦況を見守っていたのだ。黒煙が村の中心から立ち上り、米軍が物々しく同村を包囲していた。道路が閉鎖されて近づけなかった。

夕刻までに連絡が取れ始め、次々と報が入ってきた。約30キロ離れた米軍基地から発射されたロケット弾が村の学校を粉砕し、多くの武装勢力メンバーが死亡、村民の一部も巻き込まれたらしい。米兵は多数。ヘリコプターも出動していた。みな家族の安否を確かめながら、作業を継続していたものの、怪情報が入り乱れ、現場は異様な興奮に包まれていた。

その夜は、先のことを考え、眠れなかった。暗闇は不安を膨張させる。軽率な判断と衝動を戒めながら、まんじりともせず夜明けを待った。

現地事業が瀬戸際に立っていると思われた。村民たちの蜂起が起きれば、PMS(平和医療団・日本)の全面撤退に発展する事態も予想されたからである。一種の終末を覚悟した。見苦しい最期は遂げたくないものだ。蜂起を黙認してみすみす犠牲を出すのか、後始末はどうするか、日本側への説明、職員たちの処遇、そして何よりもやりかけた事業はどうなるか、次々と暗い想像が湧き出した。

当時10歳の少年は、復讐のため長じて武装集団に入り、死んだ

翌18日、少しずつ正確な報が届き始めた。破壊されたのは学校だけで、死亡者は27人。門衛1人以外は全て武装グループのメンバーであった。首謀者の死体も確認された。この一団は、地域に威を張る軍閥と深い関係にあり、外国の道路会社が護衛として組織したのが始まりだった。その後、軍閥の手足となり、脅迫や暗殺をくりかえす集団と化し、厄介な存在になっていた。反政府勢力も、彼らとは事を構えず、利用していた節がある。

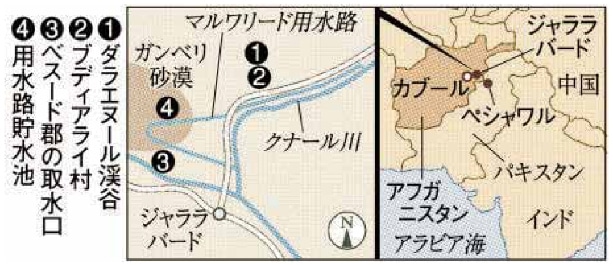

一味は、7月16日、日没を待ち、PMSの用水路が貫くシェイワ郡で、郡長・警察の詰め所を襲撃、ガンベリ砂漠下流にまで展開して勢力を誇示した。事件を起こした直後、ダラエヌール渓谷のブディアライ村に集結、村民に食事を要求し、学校に宿泊した。その時点で、村民たちは老人や女性、子供を退避させ始めていた。米軍の攻撃は、寝込みを襲って翌17日の午前3時に始まった。通報したのは村民だろう。

これによって軍閥の勢力がそがれ、地域に安堵(あんど)感が広がった。だが本をただせば、このような物騒な勢力をカネで育てたのが外国軍だ。この10年をつぶさに見てきた人々は、壊滅された一団に、同情と敵意の、複雑な思いを抱いた。

死者の中に、懇意にしていた少年がいた。空爆が開始された当時10歳で、バザールでパンク修理店の手伝いをしていた。聡明(そうめい)で気立ての良い働き者だったが、長じてからは肉親の復讐(ふくしゅう)と、持ち前の正義感から、外国兵襲撃を盛んに行っていた。少年に対する地元の同情は深く、多くの人々が葬儀の列に加わった。これがアフガン空爆10年の、やり切れぬ結末であった。知れば知るほど無情、もはや「アフガン情勢」を語るどんな論評もうつろであった。

-かくてわずか一日の迷いを清算し、本来の仕事に戻る時であった。暗い事件が夢だったかのように、PMSの灌漑(かんがい)事業は、営々と続けられていた。50度を超える炎天下の砂漠で、濁流の渦巻く大河川で、自然の猛威に立ち向かう400人の姿がある。生活は苦しく、砂嵐、渇水、洪水に悩まされても、何かしら希望をもって働けるのだ。それが何なのか適切な言葉を持たないが、自分たちの仕事が肉親や故郷を支えているという確信、はつらつとした心意気がある。

現在手掛けているベスード郡の取水口が完成すると、3郡の耕地、約1万4千ヘクタールで暮らす60万農民の生活を守ることになる。これは筑後平野の復活に匹敵する。

自然はしゃべらないが、人を欺かない。高く仰ぐ天が、常にあることを実感させる。絶望的な人の世とは無関係に、与えられた豊かな恵みが在ることを知らせる。

物騒な電力に頼り、不安と動揺が行き交う日本の世情を思うとき、何か現地と似たものを感じ、人ごととは思えない。だが、暴力と虚偽で目先の利を守る時代は自滅しようとしている。

今ほど切実に、自然と人間との関係が根底から問い直された時はなかった。決して希望なき時代ではない。大地を離れた人為の世相に欺かれず、恵みを見いだす努力が必要な時なのだ。それは、生存をかけた無限のフロンティアでもある。

=2011/8/13付 西日本新聞朝刊=